1958

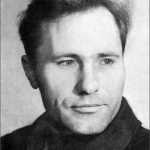

1958 – Состоялся литературный дебют Василия Макаровича Шукшина (25 июля 1929, село Сростки Бийского района – 2 октября 1974, станица Клетская, Волгоградская область) – в №15 журнала «Смена» был опубликован его рассказ «Двое на телеге».

Старик-кучер и девушка-фельдшер едут на телеге за лекарствами в дальнюю деревню. Надвигается гроза, возница хочет заночевать у знакомого пасечника, но спутница торопит его – ее дело ждать не может – и, глядя на ненастье за окном, почти плачет от обиды. Успеха у читателей этот рассказ не имел. Поэтому критически относившийся к собственному творчеству Шукшин не включил его ни в один из сборников. И только в 2009 году этот рассказ вошел в восьмитомное собрание сочинений Шукшина, изданное на Алтае. Читатель, знакомясь с этим несовершенным произведением, сравнивая его с последующими шукшинскими произведениями, лишний раз убеждается, как быстро рос Шукшин, как стремительно он набирал творческую высоту. Но нам этот рассказ будет всегда дорог именно тем, что он – первый.

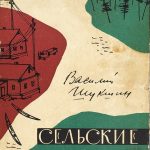

Однако сборник первых произведений Шукшина «Сельские жители», изданный «Молодой гвардией» в 1963 году, стал заметным явлением русской литературы. Критика писала: «Видно, понадобилось, чтобы явился из глубин народных крупный талант, чтобы с любовью и уважением рассказал о своих земляках простую, строгую правду, ставшую фактом искусства, вызвавшую любовь и уважение к самому автору».

В лучших рассказах сборника Василий Шукшин проявил себя как писатель, наделенный зоркостью, пластичностью, жизненным чутьем и удивительной способностью смотреть глазами своих героев. Уже в «Сельских жителях» Шукшина видно то, что станет приоритетом его дальнейших творческих исканий – постижение специфики национального русского характера, исследование закономерностей исторического и культурного развития России.

Отрывок из рассказа «Двое на телеге»:

«…По грязной издавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понурив головы. Старик возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал:

– Погодка, черт тебя надавал… Добрый хозяин собаку из дома не выпустит…

За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы.

Рано утром эта “сорока”, как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку:

“Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте. Квасов”. Захарыч прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухе:

– Собери.

Ехать не хотелось, и, наверно, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу — он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его “пожалуйста”. Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогодь.

Захарыч долго возился, запрягая Гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал:

– Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаянная!

Когда выехали со двора, девушка пробовала заговорить с возницей: спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли снега бывает тут зимой… Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь, но скоро замолчала и задумалась.

Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось председателю и этой “сороке”, которой приспичило именно теперь ехать в Березовку.

– Ххе-е… жизнь… Когда уж только смерть придет. Нно-о, журавь!

Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке.

– Ну и погодушка, чтоб тебя черти… – ругался Захарыч и уныло тянул: – Но-о-о, уснула-а-а…»

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5