1971

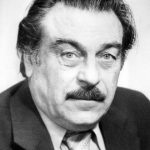

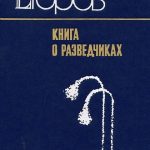

1971 – Вышла «Книга о разведчиках» Георгия Васильевича Егорова (28 декабря 1923, с. Тюменцево – 28 февраля 1992, Барнаул), в основу которой лег фронтовой дневник автора (на фронте – с 1942 года) и его впечатления от встреч с участниками Великой Отечественной войны.

Лучше автора о «Книге о разведчиках» никто не сказал и не написал. Из предисловия Георгия Егорова к произведению: «Судьба… протащила [меня] по четырем фронтам, через Сталинградскую и Курскую битвы, через множество других боев, вылазок за «языком», сделала очевидцем и даже в какой-то степени участником многих подвигов армейских тружеников – разведчиков… Она дала мне много прекрасных фронтовых товарищей, сводила не раз с людьми высокой души и беспримерного мужества. Изрядно испятнав осколками и пулями, она не отняла у меня жизнь. Но зато она же сделала меня свидетелем гибели десятков моих боевых побратимов, заставила хоронить своих друзей, на всю жизнь оставила должником перед всеми, с кем приходилось лазить за «языком», кто не вернулся из поиска, кого мы принесли на плащ-палатке с нейтральной полосы… О частице того, что составляло Великую Отечественную войну, хочу рассказать и я. И в первую очередь о том, что мы тогда не считали подвигом, но что составляло будни, без которых не было бы и самих подвигов. О рядовых тружениках войны, о ребятах, не успевших совершить свой подвиг, эта книга».

Отрывок из «Книги о разведчиках»: «Из того ночного поиска вернулись только двое – Исаев и я. Мы привели «языка» – перепуганного насмерть немецкого пулеметчика. Того самого, который почти в упор покосил всех наших товарищей. Несмотря на это, когда под прикрытием артиллерии и пулеметов мы отходили, мы своими телами прикрывали этого тщедушного с голощеким бабьим лицом недоноска – не дай бог свои же убьют его! И мы его привели. Его допросили в штабе полка, потом в штабе дивизии, потом в штабе армии. И он остался жить. Может быть, живет и теперь. А тех двенадцати – нету. Нет тех парней, которые не меньше других любили эту землю и за свою короткую жизнь не успели отлюбить свою долю, отведенную каждому.

А может, их и не было? Может, не было и той ночи – ведь никакого подвига не отмечено историей за эту ночь и никакого следа на земле от них не осталось, от тех, двенадцати. Может, и не жили они на свете?

Нет! Они жили. Жил темпераментный черноглазый Казнодий, жил весельчак и балагур Ерёмин, жил робкий и романтичный лейтенант Смочкин, жил умный и начитанный москвич Георгий Звягин – жили все двенадцать. Они полегли перед фашистским дзотом, чтобы спасти жизни сотням и тысячам таких же солдат, как и они. И если сейчас над приволжскими степями светит мирное солнце и шумит на ветру колосистая пшеница, если на Алтае строят заводы, то только потому, что они за это отдали свои жизни. Они живы в новом поколении людей, выросшем после войны.

В этом их бессмертие».

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5